『読書の秋①』

『一九三一年の日本の満州侵略に始まる現代史の潮流を省みるとき、人間であることを恥じずにはおられないような二つの出来事の印象が強烈である。・・・第一には一九三七年に起こった南京事件であって、これは日本の軍隊が南京占領後、無辜の市民に対して掠奪・放火・拷問・強姦などの結果、約二十万人と推定される殺人を行った。・・・第二には一九四〇年より一九四五年に至るナチズム哲学の具体的表現ともいうべき強制収容所の組織的集団虐殺である。・・・いまだ人類の歴史において、かくの如き悪の組織化は存在しなかった。その規模においてかくも周到尨大な結末を示したものもなかった。かくてこれは、人類史において劃期敵な事件として永久に人間の記憶に残るであろうことは疑えない、・・・

我々がこの編集に当たって痛切だったのは、かかる悲惨を知る必要があるのだろうか?という問いである。しかし事態の客観的理解への要請が、これに答えた。自己反省を持つ人にあっては、「知ることは超えることである」ということを信じたい。そして、ふたたびかかる悲劇への道を、我々の日常の政治的決意の表現によって、閉ざさねばならないと思う。』

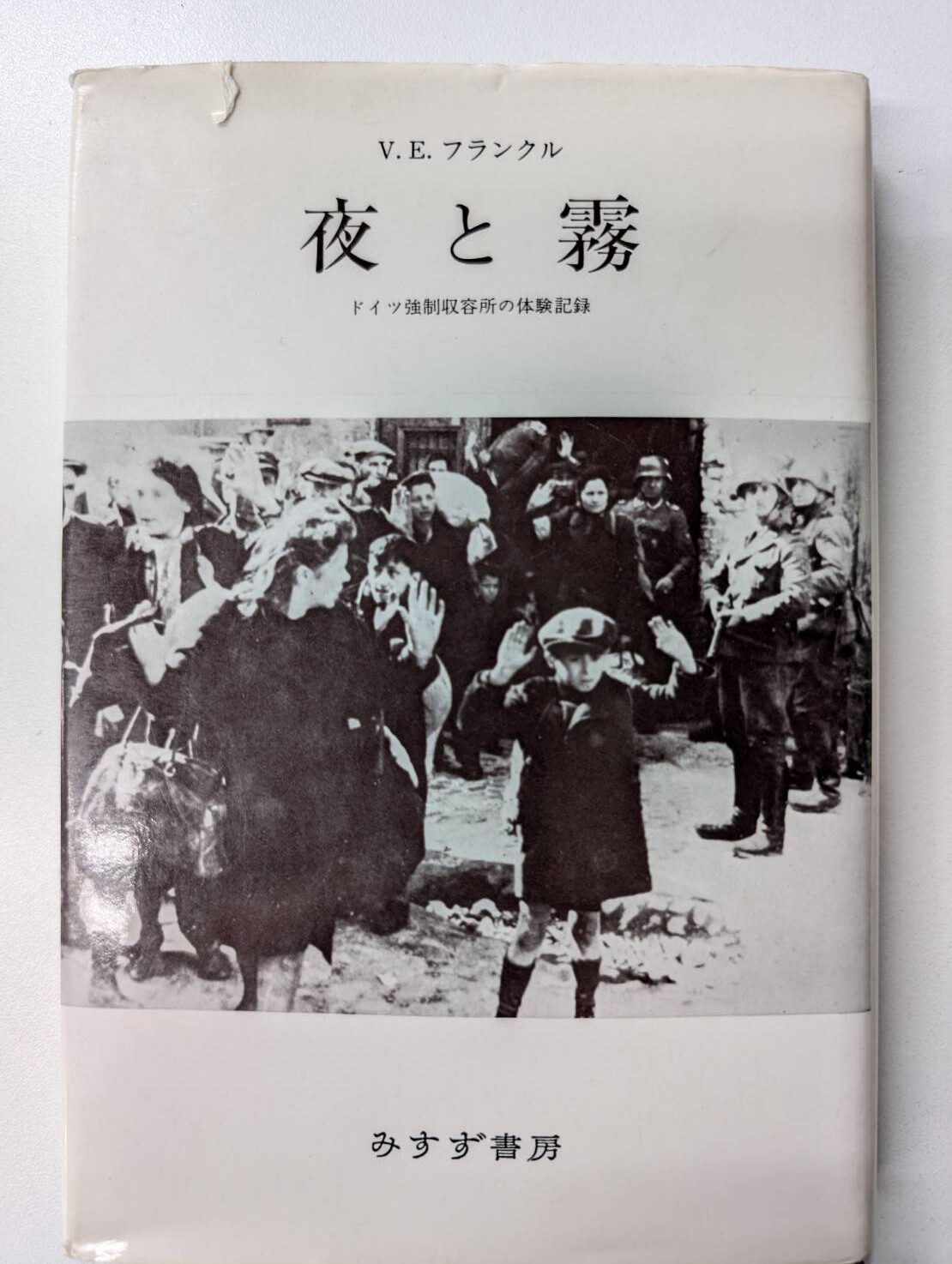

これは、ユダヤ人としてアウシュビッツに収容され、奇跡的に生還したヴィクトール・E.フランクルの体験記録『夜と霧』(みすず書房)に掲げられた『出版者の序』の中の一節だ。個人名はない。『出版者』とだけ記されているところにこの書物に携わる者としての並々ならぬ意志と決意をリアルに感じる。

私はこの書物の、この一節に触れたときの、いい知れぬ感動を今でも覚えている。

南京事件とユダヤ人大虐殺という事象をまえにしての『人間であることを恥じずにはおられない』という<当事者性>に、そして『知ることは超えることである』という<責任感覚>に。

この文章が書かれた一九五六年から六九年をへた今、この日本において、かの『出版者』が持ちえた<当事者性>と<責任感覚>はどのように変容したか。

悲しいかな、それらの価値ある精神性、生きた知性は、瀕死の状態だ。

<当事者性>はおろかその前提である『歴史』そのものが否定され、<責任感覚>どころか<知らぬが仏>が処世の真ん中を占める・・・それが今の日本だ。

そしてその精神の荒廃を背景にケンポウカイセイ、スパイボウシホウ、コッカジョウホウキョク、ガイコクジンセイサク・・・アウシュビッツはもう目の前だ。

第10回もお楽しみに!